大腸検査を受けるうえで気になる点のひとつに、費用がどれくらいかかるか、があります。

内視鏡カメラを使った大腸検査は、保険診療と自費診療で金額が大きく異なることがあり、ポリープ切除や組織の採取が加わるとさらに変わってきます。

検査の負担を抑えるには、どのような診療形態があるのかを知り、予約のタイミングや保険のしくみを理解することが大切です。

大腸検査費用を理解するうえで押さえておきたいこと

大腸の状態を観察するための内視鏡検査は、病気の早期発見や症状の原因を探るために重要です。

保険診療と自費診療のちがい

保険診療は、健康保険が適用される状況で受ける検査で、「血便がある」「下腹部に痛みがある」「便潜血検査で陽性が出た」など、医師が大腸内視鏡検査を必要と判断した場合が該当します。

その場合、費用の3割を患者が負担し、残りの7割は健康保険がカバーします。

一方、自費診療(自由診療)では、症状がはっきりしていないときや、人間ドックなどのオプション検査で胃カメラや大腸カメラを希望して行う場合などにあたり、全額自己負担となるため、検査内容によっては高額です。

大腸内視鏡と胃カメラを同日に受ける場合の考え方

大腸内視鏡検査と胃カメラを同日に受ける方も多く、消化器疾患は大腸以外に胃にも潜んでいる可能性があるので、短期間でまとめて調べることを希望する方にとっては便利です。

ただし、両方の検査を同日に受けると、検査にかかる時間が長くなることがあるため、費用や予約状況も含めてクリニックと相談する必要があります。

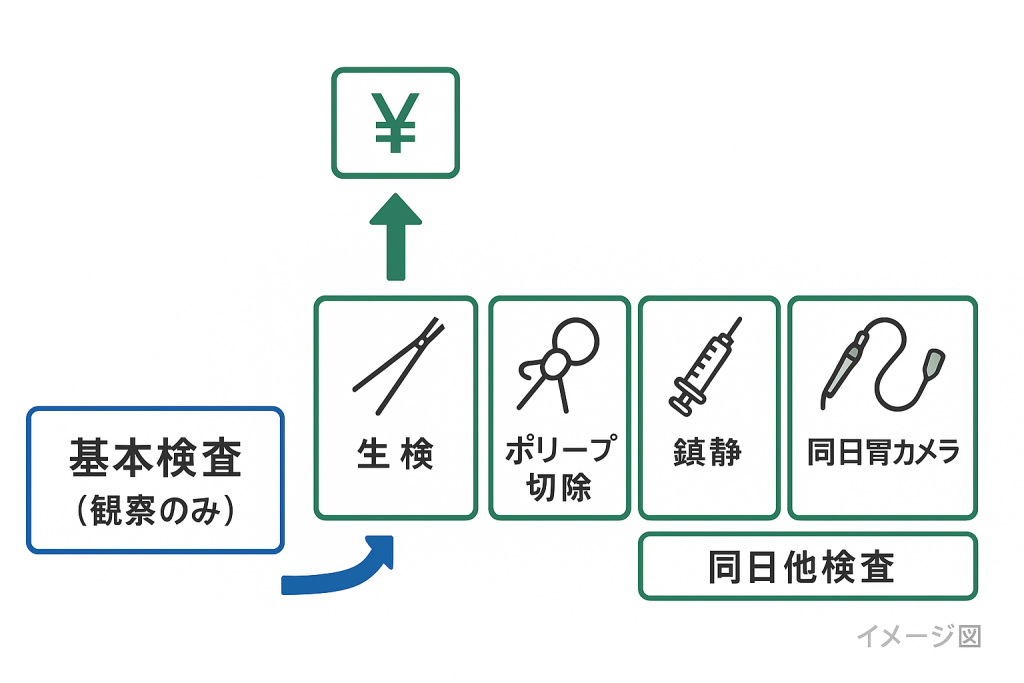

どんな検査内容で費用が変わるのか

大腸内視鏡検査では、腸の中を観察するだけでなく、ポリープがあった場合には切除や組織採取も行う場合があります。

処置を追加すると費用も加算されるため、検査前の段階で医師から大まかな金額を聞いておくと安心につながります。

症状によっては血液検査や腹部エコーなどの別の検査を同日に受ける場合もありますが、合計金額が増える点に注意が必要です。

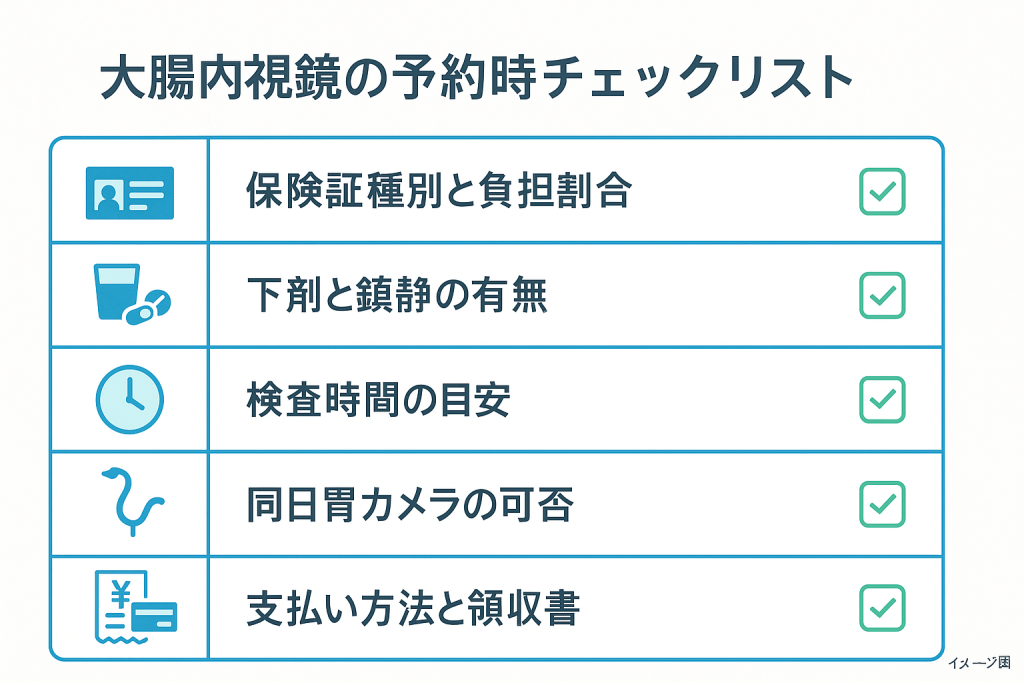

予約時に確認しておきたいポイント

受診を希望するクリニックで事前に予約を取るときには、保険診療か自費診療かの別や、使用する下剤、鎮静剤の有無、検査時間の目安などを確認しておくとスムーズです。

とくに初めて大腸内視鏡を受ける方は、準備食や検査前日からの食事制限があるため、日程調整が大切になります。

大腸検査費用の目安

| 区分 | 費用の目安(3割負担) | 内容 |

|---|---|---|

| 保険診療 | 約2,000円~10,000円程度 | 症状あり・医師の判断が必要 |

| 自費診療 | 約10,000円~50,000円以上になる例も | 症状以外・人間ドックなど |

| ポリープ切除 | 数千円~20,000円程度の追加 | 病変の大きさ・臓器数で異なる |

どんなときに内視鏡検査を受けるべきか

大腸検査を受ける必要があるタイミングは人それぞれで、どのような症状や状況で内視鏡検査の受診を検討すればよいかを紹介します。

自覚症状がある場合

血便や下痢・便秘を繰り返すなど、明らかに体調に異常を感じるときは、早めの受診が望ましいです。

大腸の病気は進行するまで症状が出にくいことがあり、症状が出始めた頃には病気が進んでいる可能性もあります。大腸がんなどの悪性疾患が疑われる上記のような症状を認める場合は、軽視せずに受診を行ってください。

便潜血検査の結果が陽性の場合

がん検診や人間ドックで行う便潜血検査で陽性と出たときには、精密検査として内視鏡検査をすすめられることが多く、この場合は保険診療が適用されることがほとんどです。

ただし、自治体や医療機関によって受診方法が異なりますので、予約の段階で確認しておくことをお勧めします。

家族に大腸がんの既往歴がある場合

遺伝的な要因によって大腸がんリスクが高まるケースも報告されているので、家族歴がある場合、医師との相談によって一定の年齢から大腸内視鏡検査を定期的に受けることが大切です。

その際、組織採取や病理検査を行うことで、病変が早期に発見できる可能性も高まります。

年齢・生活習慣による受診の目安

一般的には、40歳以上になると大腸がんの発症率が上昇するといわれているので、がん検診の一環として50歳代から定期的に内視鏡検査を受ける方も多いです。

また、飲酒や喫煙などの生活習慣によってリスクが変わることがありますので、医師と相談しながらベストな受診時期を判断していきます。

大腸内視鏡を検討したほうが良い症状

- 血便や下血が続くとき

- 便秘と下痢を繰り返し、腹部に違和感があるとき

- 便が細くなったり形状が変わったりしていると感じるとき

- 体重が急に減るなど全身状態が落ちているとき

- 遺伝的なリスクを医師から指摘されたとき

保険診療で検査を受ける場合の費用と流れ

医師の判断で大腸検査が必要とされた場合、多くは保険診療で自己負担3割が基本ですが、詳しい金額は症状や行う検査の種類によって変わります。

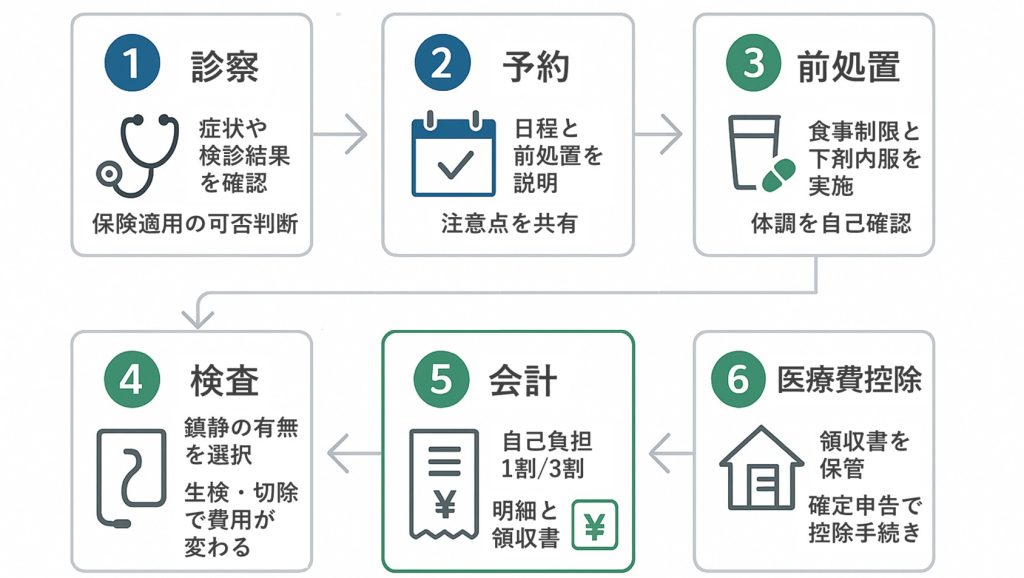

診察から検査当日までの一般的な流れ

医師の外来診察で症状を相談し、精密検査として大腸内視鏡検査が必要とされた場合、検査日の予約を取り、検査前日には下剤や検査食などの説明を受け、規定どおりに準備を行います。

当日はクリニックに行き、受付を済ませた後、検査室へ移動して内視鏡検査を受けるという流れです。

ポリープ切除を行った場合

内視鏡検査中にポリープが発見され、その大きさや形状から切除を行う判断になれば、保険診療の範囲内で切除を行えます。

切除の有無で費用は異なりますが、おおむね2万円程度の追加負担で済む場合が多いです。

病理検査のために組織を採取した場合も同様に追加費用がかかりますが、早期発見・早期治療につながる大事なプロセスと考えて受けましょう。

保険診療での費用

| 診療内容 | 患者の3割負担目安 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 初診・診察 | 約1,000円~1,500円 | 診察・問診など |

| 大腸内視鏡検査 | 約3,000円~7,000円程度 | カメラ挿入による大腸内観察 |

| ポリープ切除・生検など | 数千円~20,000円程度 | 規模や技術料により上下 |

| 鎮静剤(希望時) | 約1,000円~3,000円程度 | 患者の状態やクリニックによる |

| 合計 | 約5,000円~30,000円程度 | 症状や処置によって増減あり |

保険証の確認と注意点

保険証を忘れると、自費での受診扱いとなるため、後日の手続きが面倒になる場合があります。

また、自己負担割合が1割や2割の方(高齢者医療など)の場合は、負担金額がさらに変わる点にも注意が必要で、医療機関で説明を受けるときに、保険証の種類や負担割合を正確に伝えください。

医療費控除とのかかわり

保険診療であれ自費診療であれ、1年間の医療費の合計が一定額を超える場合、確定申告で医療費控除の対象になることがあります。

大腸検査の費用が高額になった際は、領収書を保管しておくことが大切です。

自費診療で検査を受けるときの注意点

症状がなく、健康チェックのために大腸検査を受ける場合は自費診療になることがあります。

自費診療のメリットとデメリット

自費診療の場合、保険適用外のため費用は高くなりますが、人間ドックや企業検診などで行う際に、オプションとして付けられる場合があります。

また、医師の判断というよりは、個人の意向で希望する検査を追加できる柔軟性もありますが、その分金額が大きくなる点には注意しましょう。

自費診療の費用例

| 内容 | 金額(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 大腸内視鏡検査 | 約15,000円~30,000円程度 | 症状なし・完全自己負担 |

| 人間ドックコース | 30,000円~100,000円程度 | 胃カメラなど多彩な検査を含む場合が多い |

| 検査食・下剤・麻酔関連 | 数千円~数万円の追加 | オプション選択内容によって金額が上下 |

| ポリープ切除・生検 | 別途追加で数万円になることも | 施設や切除方法により異なる |

自治体の補助や企業の福利厚生

自治体によっては、大腸がん検診の補助がある場合がありますが、多くは便潜血検査が主で、内視鏡検査は対象になりにくいです。

企業によっては健康保険組合が独自の補助を用意しているケースもあり、利用すれば自己負担額を抑えられる可能性があります。

人間ドックで大腸内視鏡を追加する場合

人間ドックで大腸カメラを追加する方も増えていて、単独の大腸検査より割高になるケースもあれば、割引サービスを利用して費用を抑えられるケースもあります。

いずれにせよ、検査の質や受診後のフォロー、専門医の在籍状況などを含めて検討しましょう。

受診前に知っておきたいこと

自費で大腸検査を検討するときに考えたい点

- どの程度の費用がかかるか、事前に料金を確認する

- ポリープ切除などの追加対応が必要な場合、別料金になるか確認する

- 実績や専門医の在籍状況、診療体制を比較検討する

- 企業や自治体の補助制度が使えるか調べておく

- 領収書を保管し、後で医療費控除の対象となるか確認

大腸カメラ検査の実際

費用面ばかりに注目しがちですが、実際の大腸内視鏡検査の準備や流れを知っておくことも大切です。

前日の食事と下剤の使用

大腸内視鏡検査の前日には、腸内をきれいにしておく必要があり、消化のよい食事(おかゆやうどんなど)をとり、繊維の多い野菜やキノコ類、脂っこい料理は避けます。

また、指定された下剤を飲んで排便を促し、大腸内を空に近い状態にする作業が大事で、下剤は人によって効き方が異なるため、医師の指示を守りながら飲むタイミングや量に注意してください。

前日食事の例

| 食事タイミング | メニュー例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 朝食 | おかゆ、具なし味噌汁 | 繊維の多い食材を控える |

| 昼食 | うどん、ゆで野菜少量 | 根菜や脂分の多いものは避ける |

| 夕食 | 柔らかい白身魚や豆腐など | カレーや焼肉などは消化に時間がかかる |

| 間食 | ゼリーなどの軽いもの | おやつにはチョコレートなどはなるべく選ばない |

当日の検査手順

検査当日は予約した時間の少し前にクリニックへ行き、受付をし、その後、検査着に着替え、体調確認と血圧測定などのチェックを受けます。

鎮静剤を使用する場合は点滴が行われることも多く、カメラ挿入時に痛みや不快感を抑えられるのがメリットです。

検査時間自体は15分~40分程度で済むことが多いですが、ポリープ切除が追加となる場合などで長引く場合があります。

内視鏡挿入時の流れ

カメラは肛門から挿入し、結腸や小腸との境である回盲部付近まで観察を行います。

腸内を見やすくするために空気やCO2などを注入して膨らませる場合があり、腹部に張った感じを覚えることがありますが、痛みが強いときは医師に合図してください。

観察が終わったら、必要に応じて組織を採取したり、ポリープがあれば切除します。

当日の大まかな手順

- クリニック到着後、受付と問診

- 更衣・血圧などのバイタルチェック

- 下剤がまだ効いていない場合、追加で飲むことがある

- 検査室で横になり、鎮静剤を使用する場合は点滴

- 内視鏡を挿入し、大腸内を観察

- 必要に応じてポリープ切除や組織の採取

- 検査終了後は回復室で休憩し、医師の説明を受けてから帰宅

終了後の注意点

ポリープ切除を行った後は、出血のリスクがあるため数日程度は激しい運動や飲酒を控えるよう指示される場合があります。

鎮静剤を使用した際は、車の運転は危険ですので、家族などに送迎してもらうか、公共交通機関を利用すると安心です。

また、翌日以降、便に血が混じるなどの異常を感じたらすぐに医療機関へ連絡してください。

費用以外にも気になる点とクリニック選び

費用の話を中心に進めてきましたが、クリニックを選ぶときにはその他にも注目するポイントがあります。

医師の経験と専門性

大腸内視鏡は、医師の挿入技術や観察力によって検査の苦痛や病変の発見率が大きく左右されます。

大腸の疾患を専門とする専門医がいるクリニックや、学会認定施設であるかどうかを事前に確認すると安心につながるでしょう。

クリニック選定時に確認したい項目

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 医師の経歴・専門領域 | 内視鏡専門医などの資格 |

| 使用している内視鏡機器 | 高解像度カメラや特殊光観察機能の有無 |

| 院内環境 | プライバシーに配慮した待合や回復スペースがあるか |

| 鎮静剤の使用方法 | 無痛に近い検査を希望する場合、対応が可能かどうか |

| アクセス・予約のしやすさ | 自宅や職場から通いやすい場所か、予約が取りやすいか |

アフターフォロー体制

大腸内視鏡検査後に何か異常が起きた場合や、ポリープ切除で経過観察が必要な場合、迅速に対応してもらえる体制があると心強く、夜間や休日の連絡先がわかりやすいかどうかもチェックポイントです。

受付や問い合わせ対応

日曜や祝日に診療しているか、オンライン予約が可能かなど、実際に通院しやすいかどうかはクリニック選びの重要な要素です。

忙しい方ほど、検査を行う際の柔軟性やスケジュール管理を重視するとよいでしょう。

費用だけで決めないメリット

自費診療において、安価な検査を提供しているクリニックが一概に悪いわけではありませんが、医療機関を比較するときには費用に加えて診療体制を確認することが大切です。

内視鏡検査は結果がわかりやすい一方、見落としや処置技術の差が結果に影響を与える場合があります。

病気や異常が発見されなかったとしても、再検査や他の治療が必要になるケースを回避するために、信頼できる施設を選ぶ意義は大きいです。

クリニックを比較する際に意識したいポイント

- 内視鏡専門医の在籍状況を確認する

- 学会認定施設か、または専門領域に特化しているか調べる

- 予約方法(電話・ネットなど)の利便性

- 夜間や日曜・祝日の診療の有無

- 患者の口コミや評判を参考にしつつ、自分に合ったところかを判断する

まとめ

大腸検査を受ける費用は、保険診療か自費診療か、ポリープ切除の有無、内視鏡カメラの検査内容などによって大きく変動し、症状がある場合やがん検診の結果で陽性になった場合などは、保険診療として3割負担で検査を受けられます。

大腸内視鏡検査は、負担を感じやすいかもしれませんが、がんやその他の病気を早期発見するために大切な手段です。

自覚症状が出にくい大腸の病気を早めに発見して治療を行うことで、将来的なリスクを減らせる可能性は高まります。

費用ばかりでなく、検査の質や医師の経験なども含めて総合的に検討し、自分に合った医療機関を見つけてください。

ポリープ切除を含む検査や、自費での大腸検査の場合は、金額が高額になりがちですが、医療費控除や自治体・企業の補助などを利用できる例もあります。

大腸検査を受ける前にクリニックへ問い合わせを行い、費用の有無や予約の流れ、下剤の使用方法などをしっかり確認しておきましょう。

次に読むことをお勧めする記事

【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ】

大腸がんの早期発見につながる初期症状を詳しく解説。便の変化や腹痛のサインから検査のタイミングまで、見逃しを防ぐ重要な知識を提供します。

参考文献

Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.

Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.

Taku K, Sano Y, Fu KI, Saito Y, Matsuda T, Uraoka T, Yoshino T, Yamaguchi Y, Fujita M, Hattori S, Ishikawa T. Iatrogenic perforation associated with therapeutic colonoscopy: a multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2007 Sep;22(9):1409-14.

Niikura R, Hirata Y, Suzuki N, Yamada A, Hayakawa Y, Suzuki H, Yamamoto S, Nakata R, Komatsu J, Okamoto M, Kodaira M. Colonoscopy reduces colorectal cancer mortality: A multicenter, long-term, colonoscopy-based cohort study. PloS one. 2017 Sep 28;12(9):e0185294.

Fujii T, Hasegawa RT, Saitoh Y, Fleischer D, Saito Y, Sano Y, Kato S. Chromoscopy during colonoscopy. Endoscopy. 2001 Dec;33(12):1036-41.

Hata K, Watanabe T, Kazama S, Suzuki K, Shinozaki M, Yokoyama T, Matsuda K, Muto T, Nagawa H. Earlier surveillance colonoscopy programme improves survival in patients with ulcerative colitis associated colorectal cancer: results of a 23-year surveillance programme in the Japanese population. British journal of cancer. 2003 Oct;89(7):1232-6.

Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Igarashi M, Iishi H, Murakami Y, Ishikawa H, Shimoda T, Kaneko K. Five-year incidence of advanced neoplasia after initial colonoscopy in Japan: a multicenter retrospective cohort study. Japanese journal of clinical oncology. 2009 Jul 1;39(7):435-42.

Kudo SE, Mori Y, Misawa M, Takeda K, Kudo T, Itoh H, Oda M, Mori K. Artificial intelligence and colonoscopy: Current status and future perspectives. Digestive Endoscopy. 2019 Jul;31(4):363-71.

Yamaguchi H, Fukuzawa M, Minami H, Ichimiya T, Takahashi H, Matsue Y, Honjo M, Hirayama Y, Nutahara D, Taira J, Nakamura H. The relationship between post-colonoscopy colorectal cancer and quality indicators of colonoscopy: The latest single-center cohort study with a review of the literature. Internal Medicine. 2020 Jun 15;59(12):1481-8.

Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Hotta K, Shimoda T, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M, Konishi K. Randomised comparison of postpolypectomy surveillance intervals following a two-round baseline colonoscopy: the Japan Polyp Study Workgroup. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1469-78.